-

太極銅雕(Tai-Ji Statue)、為什麼(WHY)

公共藝術 鄭雯芳 中央大學中文系碩士生 / 梁俊輝 本刊編輯

1. 太極銅雕(Tai-Ji Statue)

〈太極銅雕〉(鄧曉婷攝)

作者簡介

朱銘(1938-),本名朱川泰,臺灣現代藝術雕塑家,著有《鄉土系列》、《太極系列》、《人間系列》等作品,善於融合傳統木雕文化與現代雕塑精神,以創新為理念,對創作材料及自我風格不斷作出嘗試,破舊立新,作品相當多樣化,且具有超越性。今有「朱銘美術館」坐落新北市金山區,館內收藏朱銘六十餘年來之創作精髓,呈現出不同時期的朱銘於雕塑的轉化與突破。其中「化形取意」的《太極系列》即為館內明珠,體現了朱銘對文化深奧處之探索。

作品解說

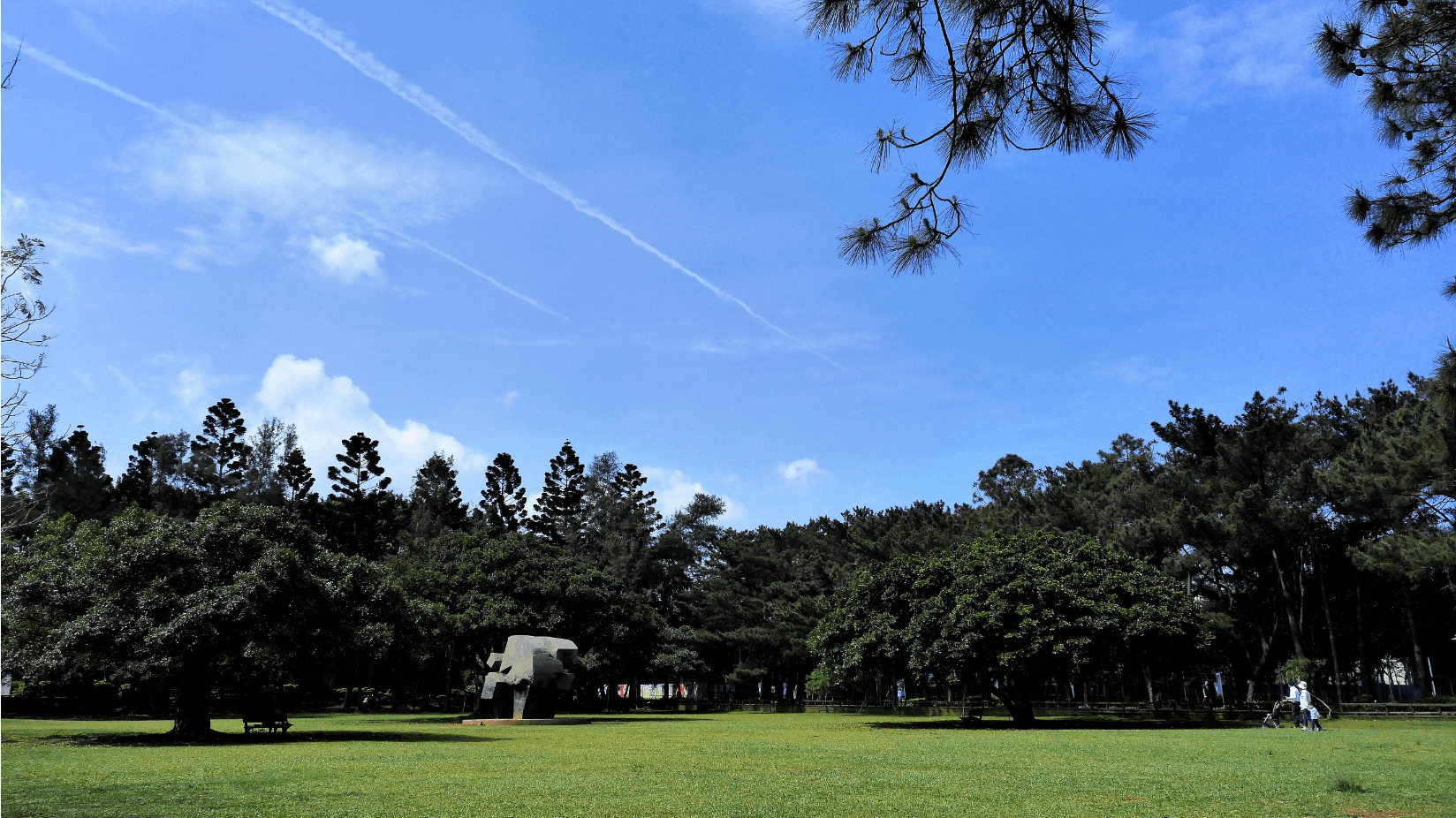

中央大學推動校園公共藝術之發軔,且最具代表性的藝術作品,即民國77年設置於文學院旁大草坪上的〈太極銅雕〉。雕塑家朱銘受其師楊英風(1926-1997)之啟發,修習太極拳,於招式間得到靈感,轉塑於作品中,成就《太極系列》。其中〈太極銅雕〉造型似是兩人對招,蘊含著太極「圓融」之意涵。

〈太極銅雕〉規模宏大,以一塊塊青銅拼裝,加以焊接修正而成。近觀之,可見表面顆粒狀的粗礪質感,保留了創作之初,將切割後的塊狀保麗龍翻模成青銅的製作過程。稍遠看,則見雕塑整體猶如雙手相纏的兩個人形,一來一回,以抽象的運動形態,表現出氣流與肌肉的牽動而合為一體的情境,體現了太極著重於氣息調和、借力使力且不拘泥表面形象的內涵。簡約的造型中,融合東方的文化思維與西方的藝術形式,而中空的「拱門」則賦予完整且開放的空間結構,給觀賞者帶來豐富的想像。

〈太極銅雕〉銘牌(鄧曉婷攝)

〈太極銅雕〉草坪。(陳文龍攝)

2. 為什麼(WHY)

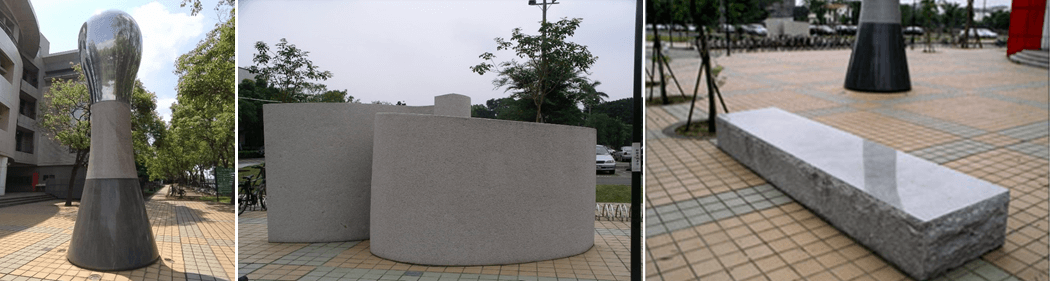

〈為什麼〉(三件一組):〈水滴〉(鄧曉婷攝)·〈屏風〉(藝文中心提供)·〈長凳〉(鄧曉婷攝)

作者簡介

黎志文(1949-),出生於香港,兩岸三地著名雕塑家,以石雕聞名。他喜愛大自然,於創作素材的選擇上偏好石頭,認為每顆石頭的形成都有其悠久歷史,似古文明的遺跡,亦與人類密不可分;再者,石頭的形象粗獷豪放,不拘小節,與其脾氣相近,因此鍾情石雕。黎志文的石雕探索人與自然的關係,關懷面向從古人在大自然中所習得的經驗,到兩者共生共存的歷史演化,乃至對現代社會的省思等。

作品解說

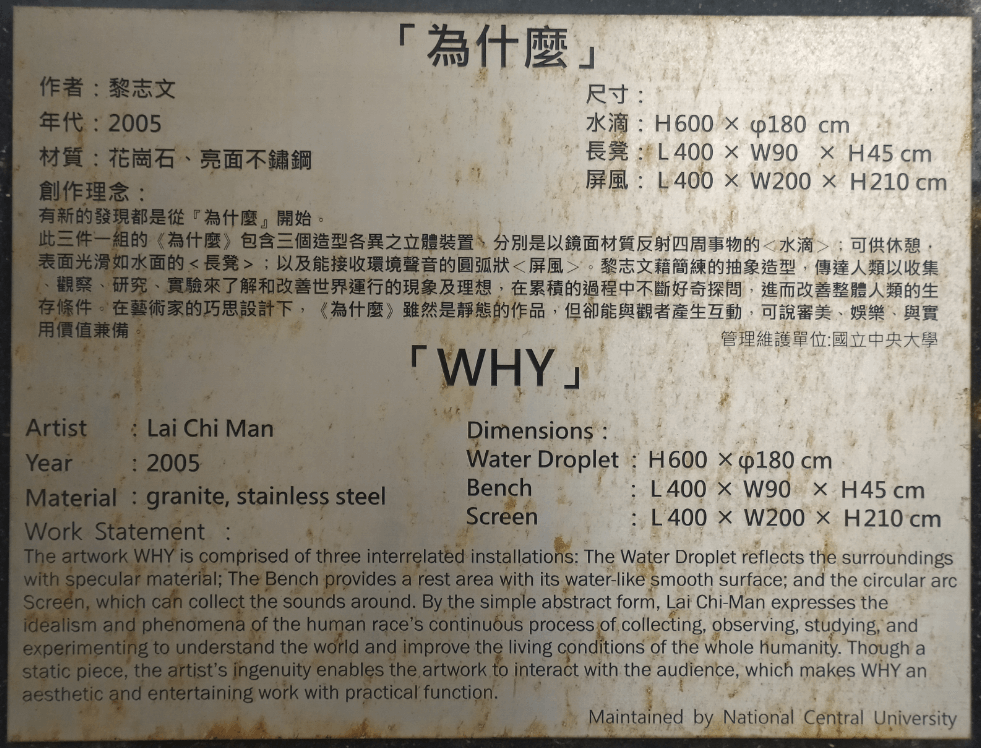

新的發現都是從「為什麼」開始。

分立於工程五館大門口、鄰近之車道與人行道間以及停車場旁,三件一組的〈為什麼〉包含三個造型各異之立體裝置,分別是以鏡面材質反射四周事物的〈水滴〉;可供休憩,表面光滑如水面的〈長凳〉;以及能接收環境聲音的圓弧狀〈屏風〉,設置於民國94年。命名為〈為什麼〉,即作品所呈現之精神在於探索未知:

1. 〈水滴〉:取「水」為明鏡,由底部黑色、灰色花崗岩漸次向上延伸至發光鏡面,能反射周遭事物,象徵經由客觀細心地觀察,真相將愈發清明,一如科學追求真理之精神。

2. 〈屏風〉:二塊花崗石所構成的環狀屏風,可接收環境聲響並加強至中心位置,有助聽之效,象徵加倍放大事物時,將更能釐清其真正的目的。

3. 〈長凳〉:以長形花崗原石為基底,上方表面切平磨光,似平靜水面,蘊藏清靜沉思之意,四邊則保留原石的自然形貌,並未加以雕鑿,呈現原石特有的力道。在藝術家的巧思設計下,簡練的造型,傳達著人類以收集、觀察、研究、實驗來了解並改善世界的普世現象。在積累的過程中不斷尋求「為什麼」,進而改善人類與大自然,使兩者更為和諧,這便是古今不變的智慧。〈為什麼〉雖是靜態作品,卻能使觀賞者產生思想上互動,當他望著〈水滴〉、坐在〈長凳〉上、玩著〈屏風〉,見其〈為什麼〉,便是探尋的開始,兼備審美、娛樂、啟發及實用價值。

〈為什麼〉銘牌(鄧曉婷攝)