-

從陷阱到共生:黑熊568帶來的人間思索

張媛晴 中央大學中文系碩士生

《未完的旅程:一隻臺灣黑熊的人間啟示錄》。《聯合報》副總編輯蔡惠萍於2025年5月8日蒞臨中央大學,以「一隻臺灣黑熊的人間啟示錄」為題,分享她追蹤黑熊568事件的採訪歷程與背後錯綜複雜的關係。演講當日恰逢黑熊568最初被發現的紀念日,為這場講座更添象徵意義。

蔡惠萍表示,一隻屢次誤中陷阱的黑熊,引發了她強烈的好奇與關注。當得知這隻黑熊在異地野放後遭獵殺,安葬儀式竟邀請原住民獵人主持,她被那宛如小說般充滿文學性與戲劇張力的場景所震撼。

「我原以為這是結束,沒想到這才是故事的起點。」帶著疑問與敬畏,蔡惠萍實地走訪了與黑熊568生命最後一年半有關的地點,深入採訪三位獵人與相關人士。她驚奇地發現,原本涉入獵殺事件的獵人後來竟轉為保育宣導大使,開始在社群媒體上推廣黑熊保育知識,這種轉變展現了某種潛藏的和解與力量。

在演講中,蔡惠萍深刻剖析山林法令與原住民狩獵文化之間的張力。「山豬吊是山村居民保護農作的工具,攸關生計;若一味全面禁止,只會迫使陷阱轉入地下,甚至使保育動物成為隱密獵殺的犧牲品。」她指出,現行法令對原住民來說是不公平的,限制了祖先傳承的文化,使得狩獵行為無法光明正大地延續,造成文化斷層。然而,對原住民而言,山林的運用本質上關乎生態平衡與尊重,是一種與自然共存的智慧。

黑熊568的故事促成了制度面的實質進展。事發後,相關單位改良了山豬吊的設計,使大型動物免於受害;製作印有通報資訊的隨身物件,提升通報效率;將黑熊誤捕事件納入獎勵機制,提高通報意願,而有了即時通報,黑熊至少還有被救回的一線生機。

更關鍵的是,林業及自然保育署推動了狩獵自主管理制度,尊重原住民文化,只需於獵後一年內通報獵獲數量。她說:「一開始大家以為這是重拾狩獵權利,但有了自主空間後,反而更願意去觀察、思考哪些動物數量正在減少,哪些該特別保護。」

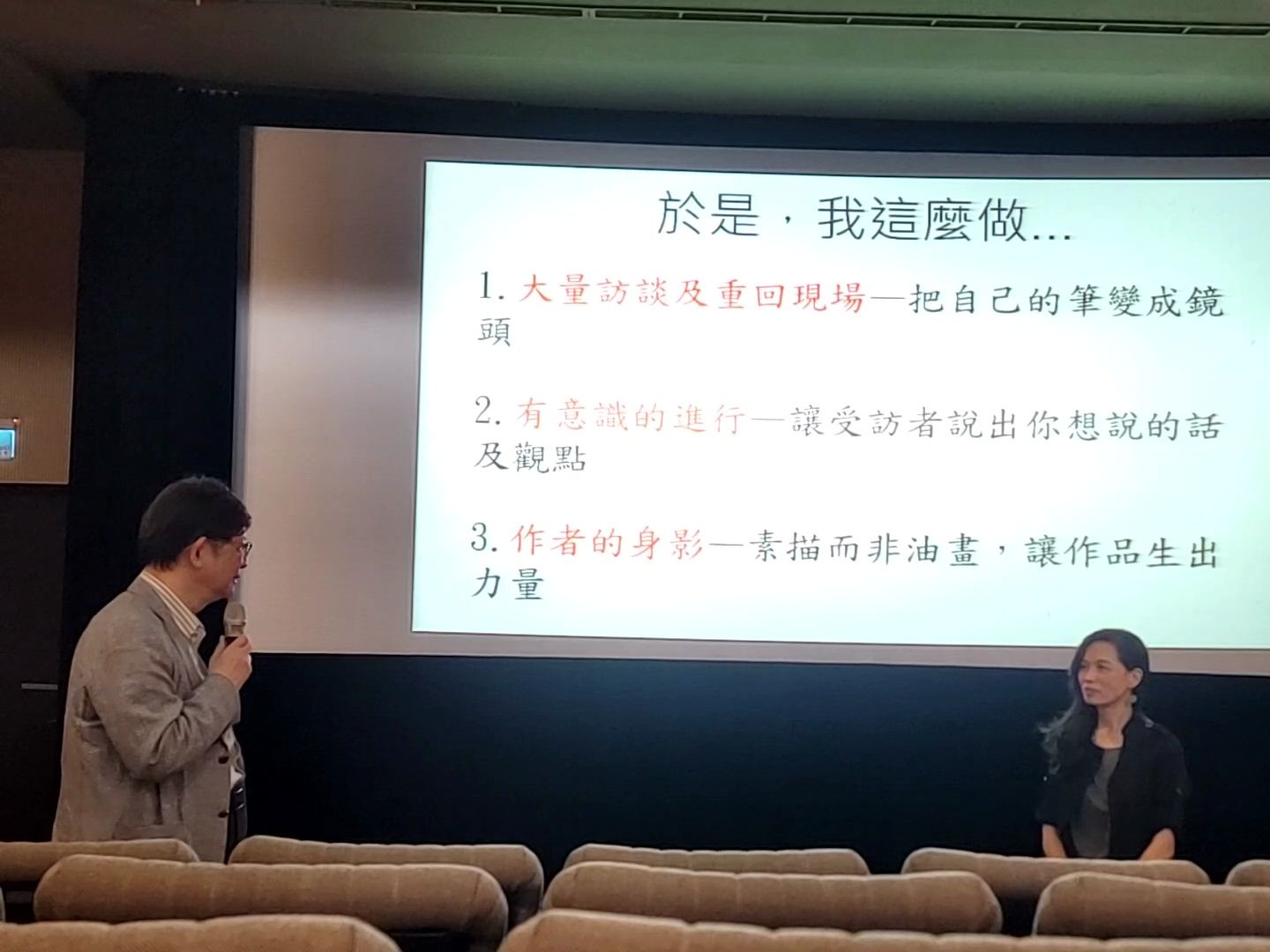

蔡惠萍分享書寫過程中,所面對的挑戰。(張媛晴攝)

在談及著作《未完的旅程:一隻臺灣黑熊的人間啟示錄》時,蔡惠萍分享了三大書寫挑戰:一是主流社會對原住民狩獵文化與山村處境的陌生與誤解;二是事件中觀點衝突繁複、難以單線敘述;三是如何忠實呈現角色的心路歷程與轉變。為此,她採取大量訪談並重返現場,用報導者的筆如鏡頭般細膩描繪現實。她強調:「我不是讓筆去下結論,而是鋪陳想讓讀者看到的細節,讓他們自己去感受與思考。」

演講尾聲,人文藝術中心主任李瑞騰提問蔡惠萍書籍出版後的反響。她透露書籍已印製至第五刷,足見讀者回響之熱烈。針對動保團體的回應,她表示,自己並非要改變他們的立場,而是希望觸動那些原本對此議題毫無關心的大眾。

蔡惠萍以一句「相信我所相信的,報導我所報導的」作結,展現了資深記者對非虛構寫作的信念與使命。這場演講不僅讓聽眾更深入理解黑熊568的生命軌跡,也讓人重新思索保育與文化之間的張力,以及在對立中尋求理解與共存的可能性。