-

藝術之力:後318世代如何抵達社運現場?

藝術欣賞與展覽實務

呂采蓉 文學院學士班四年級由王聖閎教授開設的「藝術欣賞與展覽實務」課程,於2024年12月3日邀請陳平浩老師,講授關於後318世代的社會運動與藝術參與。陳平浩是知名影評人與文化評論者,長期關注臺灣的影像創作與社會運動,善於從文化與藝術的交界處切入,探索藝術如何介入社會議題。此次演講中,他以豐富的案例與深刻的觀察,剖析後318世代的社會變遷,啟發學生重新思考藝術與社會運動的可能性。

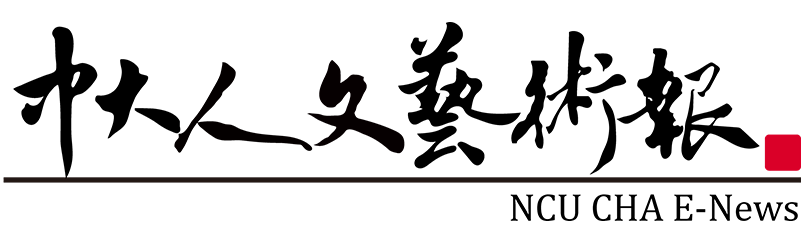

演講以《溫室雜草》樂團〈在這個年代,找不到浪漫〉開場。(呂采蓉攝)

藝術與社會運動的對話

演講伊始,陳平浩以一篇臉書文章所引發的一連串關於藝術與社會運動的討論談起。他在臉書上看到馬世芳的貼文中轉發了一位學生的報告,內容提到《溫室雜草》樂團於2021年發表的歌曲〈在這個年代,找不到浪漫〉,歌詞描述年輕世代的迷茫與無力感,與學生的心境深切共鳴。他認為,臺灣已不再有抗爭運動與抗議現場,後318世代的年輕人似乎缺乏參與社會運動的機會。

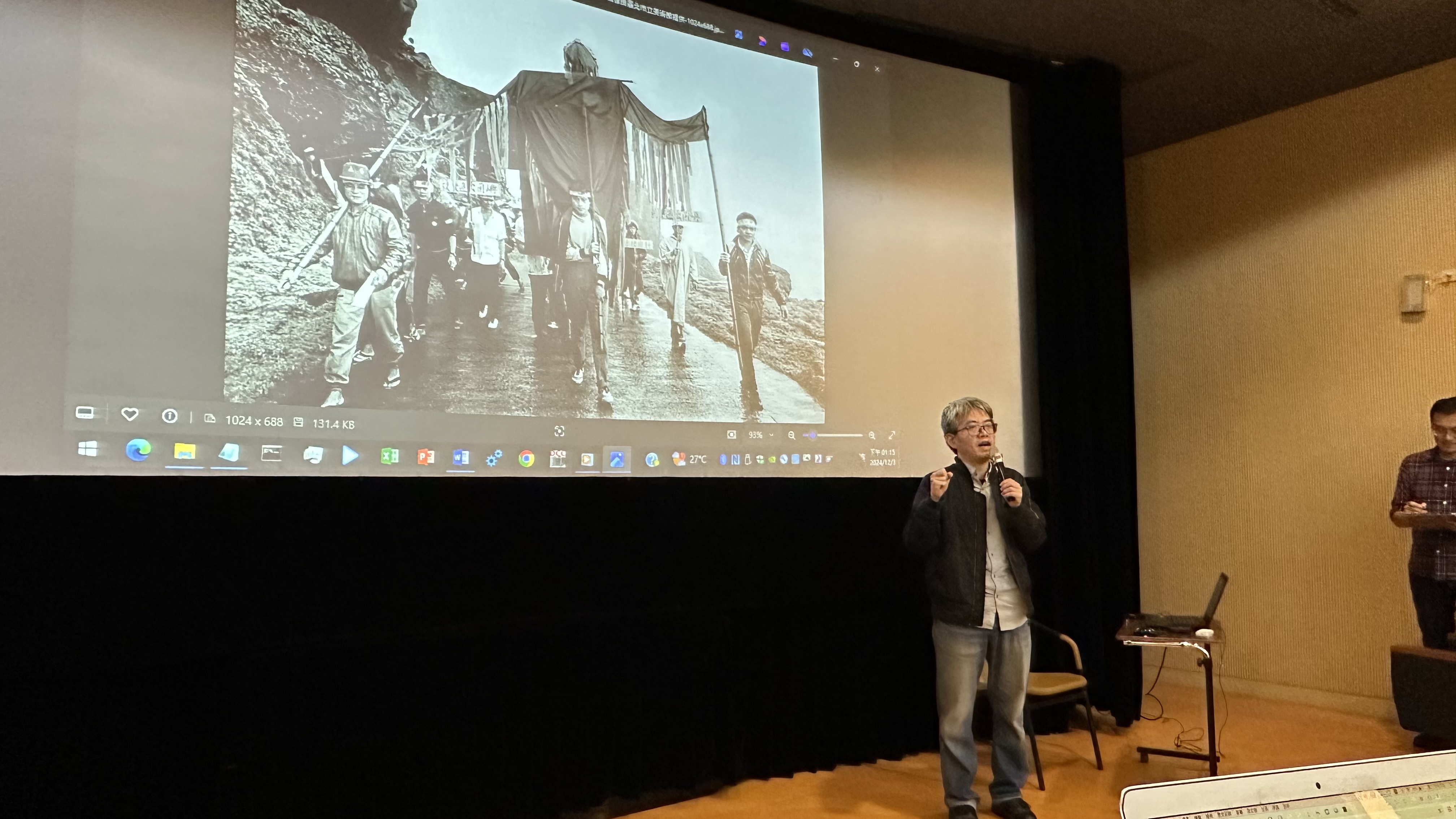

陳平浩詢問學生:臺灣真的已經沒有社會運動了嗎?我們是否生活在一個烏托邦中?為了幫助大家更了解臺灣社會運動的歷史及藝術介入社會運動的文化背景,陳平浩從318學運前的談起,指出臺灣自過去以來便充滿了強大的運動能量,無論是80年代的小劇場運動、蘭嶼核廢料抗議,還是90年代初的綠色小組上街拍攝社運畫面,或是野百合學運中的野白合裝置藝術等,都顯示出早在318學運前,臺灣已發展出一套藝術結合社會運動的傳統。

陳平浩講解80年代小劇場運動到蘭嶼進行核廢料處理抗議活動。(呂采蓉攝)

318後的臺灣

318學運後,臺灣公民運動的能量是否依然存在?陳平浩列舉當代九位來自全臺各地的藝術家,透過具體案例展現藝術如何介入社會運動,說明社會仍然蘊藏著強大的公民運動能量。例如,原住民歌手巴奈・庫穗透過音樂創作支持亞泥礦場抗議運動;陳伯義以攝影為媒介,創作《紅毛港遷村實錄-家》,通過廢墟影像提醒觀眾,這些廢墟背後蘊藏著更深的經濟與政治操控。同樣選擇影像作為抵抗媒介的藝術家何郁琦,關注高雄旗津、哈瑪星、紅毛港及大林蒲的遷村案,開車四處放映其影像作品《惜別的海岸》,以抵抗國家暴力。

在桃園地區,亦有藝術家積極投入土地徵收的議題。王正祥與林彥翔組成的「空城現場」團體,在已被徵收的航空城區域進行創作與軟性抵抗,運用第二現場(檔案、資料)的方式,呈現當地的社會與文化變遷;「你哥影視社」由藝術家蘇育賢、建築師田倧源與藝術史研究者廖修慧組成,透過與移工的交流與創作,製作出一系列實驗性紀錄片,突破傳統框架,反轉拍攝者與被攝者的角色,呈現獨特視角。

壓不扁的鐵玫瑰

演講的結尾,陳平浩佈置了一些課後功課,包括查詢樂生療養院抗爭事件、了解陳界仁的《殘響世界》作品,以及認識在臺灣耕耘數十年的基進小劇場團體——海筆子劇團等。

這場演講不僅讓同學深入了解臺灣民主發展歷程中,各類社會運動與藝術介入的案例,更關注許多目前較少人討論的社會運動與藝術行動。陳平浩希望讓後318世代的學生意識到,臺灣始終有一群人,懷著「壓不扁的鐵玫瑰」精神,持續為社會運動與藝術奮鬥。