-

念念眷村:快被遺忘的歷史要如何被記住

劉芸倩 中央大學中文系四年級「念念眷村」系列活動以眷村文學為主題,自2025年3月17日至4月30日於總圖書館舉辦主題書展。紀錄片《念念眷村:文學裡的眷村故事》於3月18日在107電影空間放映,邀請黃玉珊導演、歷史所蔣竹山教授及法政所李廣均教授進行映後座談。緊接著,3月27日同樣在107電影空間舉辦專題講座「眷村歷史記憶與文學書寫」,由張力教授與向鴻全教授主講。透過書展、影像與講座的多重視角,帶領觀眾深入理解眷村文學的意涵,重新凝視這段逐漸遠去的集體記憶。

文學影像中的眷村記憶

《念念眷村:文學裡的眷村故事》紀錄片由黃玉珊、陳堯興兩位導演共同製作,訪談十餘位臺灣眷村作家。影片伊始,先以眷村文學的定義揭示主題,接著透過創世紀詩人洛夫、瘂弦的軍中身分與詩作,引領觀眾回到1949年的歷史背景,從中理解歷史變遷下,第二代眷村作家所面臨的身分認同問題。影片最後以文學為線索,連結眷村記憶,闡明眷村文學應當被延續的意義。

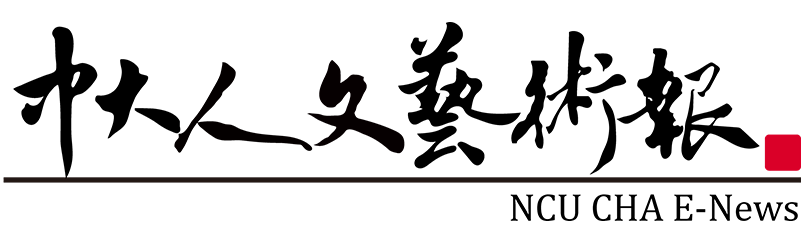

李廣均教授以人口資料講解眷村變遷。(劉芸倩攝)

李廣均教授以人口資料講解眷村變遷。(劉芸倩攝)當日電影播映後,李廣均教授從社會結構的角度剖析眷村歷史。他指出,眷村可分為列管眷村與自力眷村,二者在來源與發展上有所差異。講座中,他展示眷村的老照片與人口資料,結合當時政府針對國軍退役人員發布的各項政策,探討由此衍生的社會問題,如違章建築與就業困境。最後,他以胡大爺遷葬的真實案例,作為對眷村印象的收束與省思。

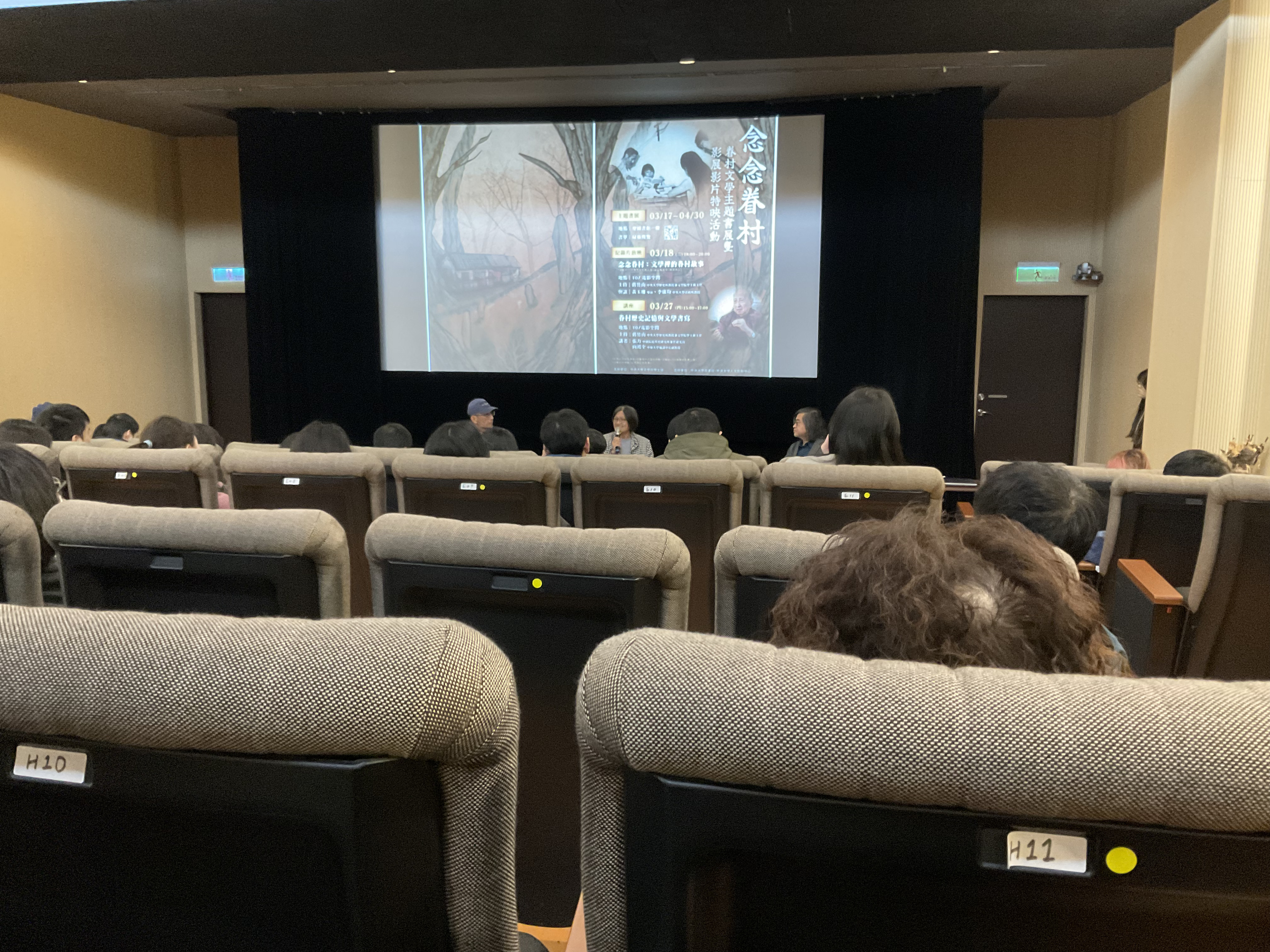

黃玉珊導演於映後分享中提到,眷村不僅是過去式,也是當代議題的映照。她指出,戰爭至今仍在世界各地頻繁發生,如何面對戰後移民問題,可從臺灣眷村經驗中汲取教訓。她坦言,歷史上臺灣社會中省籍意識曾充滿硝煙與悲傷,希望藉由推廣這部電影,集結不同意見,以後現代的觀點重新省思這段歷史。

映後座談特別邀請導演黃玉珊。(劉芸倩攝)

映後座談特別邀請導演黃玉珊。(劉芸倩攝)眷村歷史記憶與文學書寫

3月27日,張力教授在專題講座上,展示軍區大門、眷村針織廠、中山堂等多張照片,呈現記憶中的眷村景象,再以馮馮小說《霧航》、《微曦》為引,帶領觀眾走入「前眷村時代」,講述那些人在踏入眷村之前,逃亡途中所經歷的事件與危機。

特別值得一提的是,一張60年代左營的空照圖,可見許多日本人離開後,仍被沿用的建築,如高階軍官宿舍、忠烈將士紀念塔等。當年軍階不同,所分配到的居所也有所差異,如明德新村專供將官居住,前後院合計達260坪。後來,該地被改建為眷村文化園區,命名為「再見捌捌陸」,象徵全國886個列管眷村,既是對過往的告別,也是讓新生代認識眷村歷史的重要途徑。

向鴻全教授的分享從自身經歷談起。他出生於桃園馬祖新村,這座「將軍村」當年仿照美國建築風格,屋簷上點綴著星星。父親是憲兵,為人正直,卻因得罪當局高層而遭軍法審判,判處無期徒刑,蒙受冤屈。父親入獄後,正值同儕之間萌生階級意識的時期,他時常因「沒有爸爸」而遭受排擠與欺凌,也因此曾經不願深挖眷村記憶,更未想過踏入文學書寫。直到讀到朱天心的《漫遊者》,看見作者以文字召喚父親的記憶,他受到啟發,開始以文學尋找自我認同。父親曾在獄中寫下一部自傳,交給他保管,不料自傳隨一次汽車竊盜事件遺失。父親過世後,他深刻體悟:若不透過書寫記錄,這些歷史終將被遺忘,因此決心以文字為父親留下見證,為其洗刷冤屈。

向教授提醒,除了他父親之外,還有許多無聲被遺忘的人物,例如富台新村的居民——那些曾在復活島遭法軍軟禁,後來被政府收容的軍民。他提到,歌手黃鶯鶯便成長於此,如今隨著時間推移,也逐漸被淡忘。然而,書寫眷村文學面臨諸多挑戰,因為個人經驗迥異,意識形態分歧,立場敏感,極易引發爭議。或許眷村文學最終會隨著眷村消失,但若不努力記錄,消逝只會來得更快。即便如此,他堅信,只要有人嘗試書寫,有人知曉這段歷史,就不會徹底被遺忘。