-

大師的椅子——高行健

林佳樺 中央大學中文系碩士生

高行健,2012年攝於盧森堡。(取自維基百科)

高行健(Gao Xingjian,1940-)是2000年諾貝爾文學獎得主,出生於江西贛州,10歲時舉家遷往南京,就讀於南京第十中學(今南京金陵中學)。這所原為教會學校的中學藏書豐富,譯作眾多,使他早期便接觸西方文學。同時,他開始學習素描、水彩、油畫與泥塑,為日後多元藝術創作奠定紮實基礎,這段時光成為他珍貴的精神養分。

以藝術跨越侷限

1962年,高行健自北京外國語大學法語系畢業,進入中國國際書店(今中圖公司)擔任翻譯。1970年代因文革下放農村,文革結束後,他持續從事翻譯工作,曾陪同作家巴金等人訪法,返國後發表〈巴金在巴黎〉一文。

1980年起,他投入戲劇創作,與劉會遠合作劇作《絕對信號》,於北京藝術劇院首演。之後劇作《車站》《彼岸》相繼遭禁演。1985年,他與雕塑家尹光中於北京舉辦泥塑與繪畫聯展,也是他在中國唯一一場畫展。之後赴歐洲參訪,在柏林舉辦個展,獲得高度迴響,讓他得以「以畫養文」,在創作上獲得更大自由。

流亡中的清醒,自由中的思索

六四事件後,他公開退黨,隨即被開除黨籍、住所亦遭查封。他表示,永不重返毫無自由的中國。自此流亡法國,並於1997年取得法國籍。談及初至法國的日子,他坦言幾乎夜夜難眠,後來則選擇不再回望中國。

他認為,藝術創作應超越自我與鄉愁,若執著於過去,將難以進入更高的境界。在文化認同上,他強調藝術家應獨立思考,若屈從於政治與黨派,將喪失自由與靈魂。

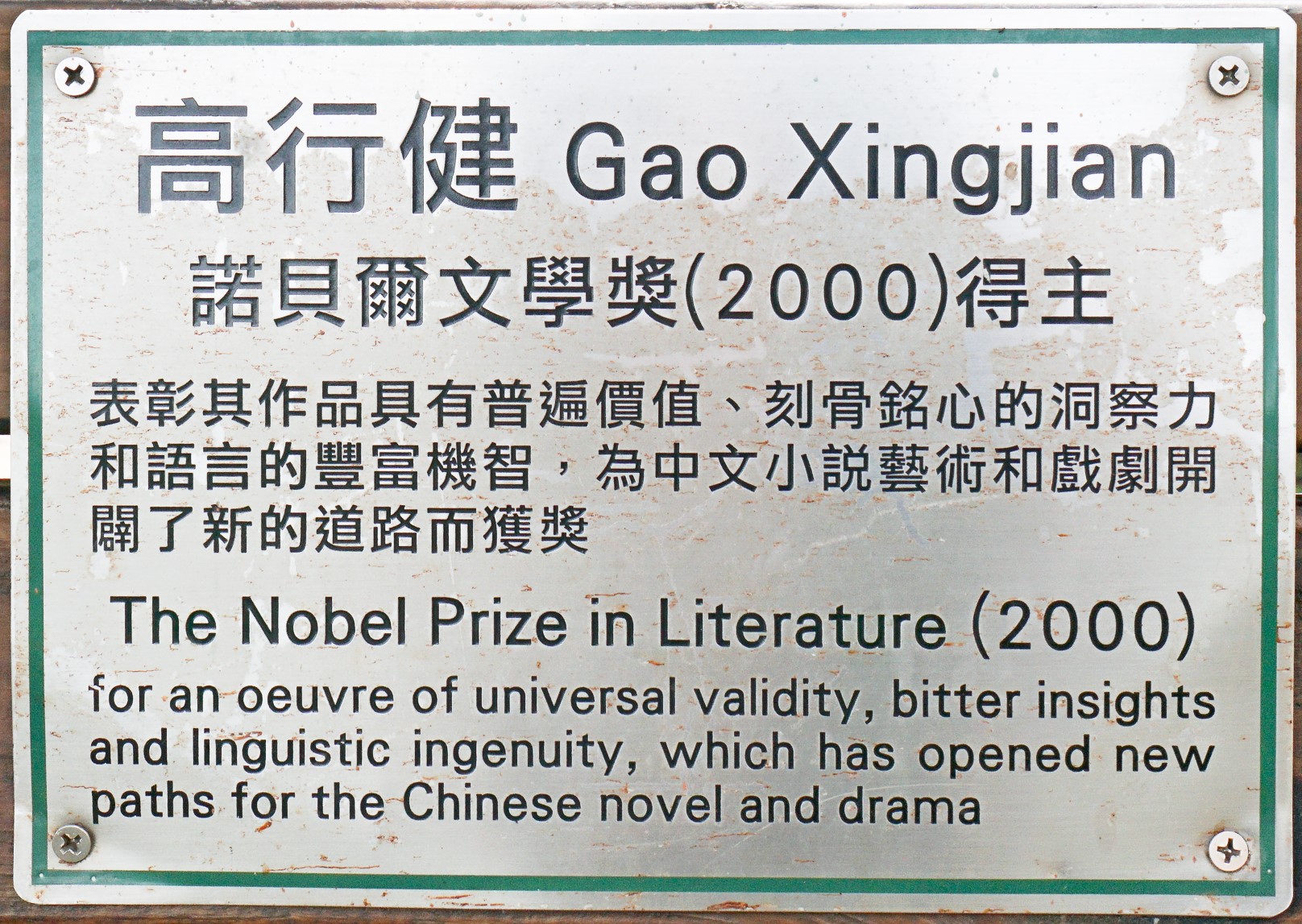

大師的椅子銘牌——高行健。(潘殷琪攝)

高行健獲得諾貝爾文學獎的代表作《靈山》歷時7年完成,寫作時間多在到法國之後。回顧早期創作,他雖試圖迎合規範,並嚴格自我審視,但最終仍難逃批評。創作《靈山》時,他決心寫一部對得起自己的作品,不迎合任何人,只忠於內心,藉小說總結生命歷程,凝鍊與中國文化的牽絆與對抗,表現深層的生命覺悟。「如何透過小說傳達這樣的覺悟?」成為他創作時的根本思索。

高行健的人生如浮雲漂泊,變幻莫測,然而雲層之上,仍有萬丈晴空。如今走進中大校園,在教研綜合大樓草坪前,高行健的紀念長椅靜置綠蔭之下,凝望著天光雲影。他從未止步,始終在思索、在創作,以文字、繪畫、戲劇與舞蹈不斷重塑藝術的樣貌。最重要的是——持續創作,持續前行。

高行健的大師椅佇立於教研大樓東南側。(潘殷琪攝)